10月7日。前日に仕事を終わらせたワタシは午前中に入稿をすませたあと、その足で両国国技館へ。なぜなら、この日は日本相撲協会財団法人設立100周年記念「百周年場所 古式大相撲と現代大相撲」(以下、「百周年場所」)が開催されるからだ。

ただし、Kは仕事のために残念ながら観戦できず。ということで、ワタシにとって初めての1人相撲となった。旅行や野球、映画や居酒屋などにはさんざん1人で行っているが、こんな形で1人相撲が実現するとは思ってもみなかった。

開演30分前にお弁当が売り切れ!?

会場に入ると、いつもは賜杯や優勝旗などが展示されている1階正面側のスペースに巨大な絵が! こちらはイラスレーターで現代の相撲錦絵師・木下大門が、江戸時代から現代までの横綱を大河が流れるように描いた「歴代横綱場所入り図」だ。

いつもとは違う趣向にワタシはびっくりしてしまった。それは他のファンも同じようで、みなさん絵の前に集まって写真を撮影。ワタシが入場した開演30分前の12時30分頃はかなり大混雑していた。

ただ、開演後にたまたま絵の前を通ったときはファンの数がまばらで、絵の横では大山親方(元小結・北勝富士)がぽつんと見張り番。ワタシはここぞとばかりに絵の写真を撮影する。一方で、絵について大山親方と話しているファンもいた。

このとき、ワタシは大山親方にサインや記念撮影をお願いせず。なぜなら、「2025年 大相撲九月場所観戦記~大好きだったあの力士が目に前に!?~」でサインをいただいたばかりだったからだ。

この日は「百周年場所」ということで、焼き鳥やあんぱんなどが100円で提供されるほか、記念のお弁当が発売される予定だった。たまには焼き鳥でもつまみながら、または贅沢してお弁当でも食べながら観戦…なんて入場前に考えていたが甘かった。

なんとワタシが入場した段階で100円のフードや記念のお弁当は完売。このブログではお馴染みの「寿司処雷電」も飲み物とお酒のおつまみくらいしか残っておらず、仕方なくビールと柿ピーを購入し、慣れ親しんだ2階席へ移動する。

「百周年場所」の演目

「百周年場所」は本場所や地方巡業と進行が違っていた。そのため、今回はいつもと趣向を変えて、興行の流れがわかるように各演目の順番に沿って紹介していく。

ちなみに、今回の興行は馴染みの薄い行事が多いこともあり、NHKの大相撲中継で活躍した吉田賢アナウンサーが解説。チンプンカンプンな単語もわかりやすく説明してくれるので、土俵上の行事をより楽しむことができた。

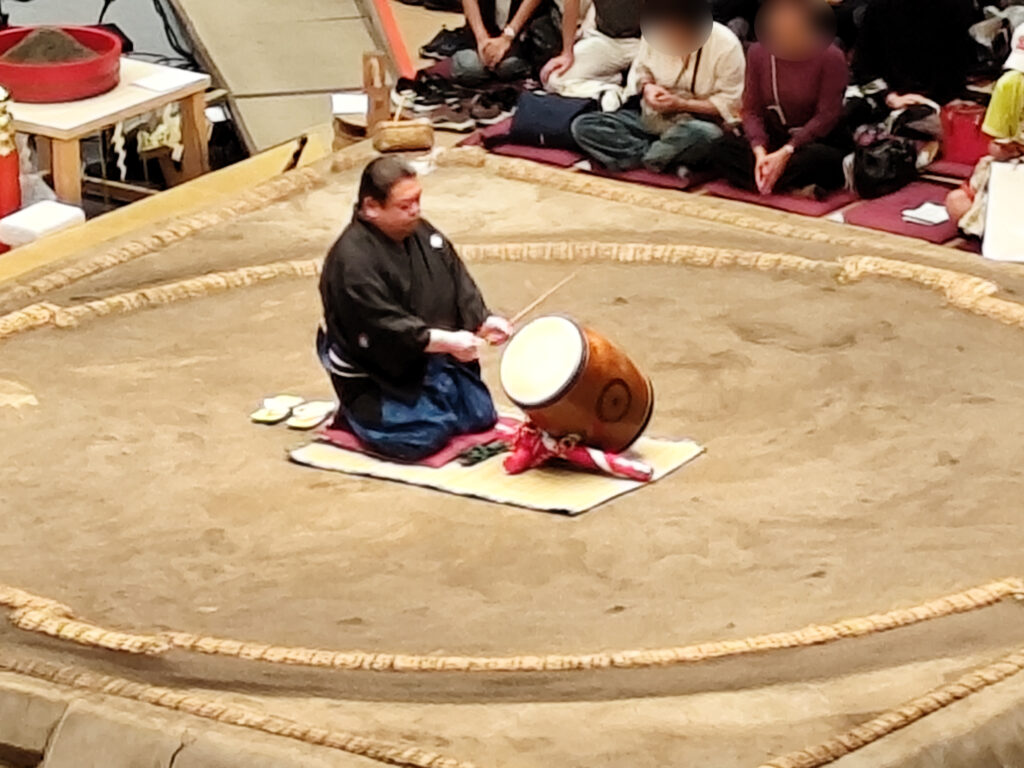

触れ太鼓・顔触れ口上

「百周年場所」の始まりを告げたのは触れ太鼓と、それに続く顔触れ口上だ。

初日の前日、土俵祭のあとで太鼓を叩きながら町で初日の取組を触れ歩くことを触れ太鼓といい、今回は触れ太鼓が土俵の周りを1周。そのうえで土俵上で顔触れ口上となった。

相撲にはもともと「顔触れ言上」という儀式があるが、こちらは翌日の取組を知らせるもののことを指す。それとは内容が異なるので、今回は「口上」とされたのかもしれない。

一門別選抜団体トーナメント戦

続いては出羽海、二所ノ関、時津風、伊勢ヶ濱、高砂の各一門の力士が5人ひと組のチームで戦う一門別選抜団体トーナメント戦だ。

出羽海、二所ノ関、時津風の各一門は2チームずつ出場し、合計8チームが優勝賞金104万円を懸けて激突。各チームは十両1人、幕下2人、三段目1人、序二段1人で構成されていた。

相撲の団体戦を観るのは初めてだったので、顔と名前が一致しない出場力士が多かったものの、けっこう楽しめた。

ただ、トーナメント2回戦が始まった頃、自分の席がわからずウロウロしている外国人の女性を見かけ、ワタシと目が合ったのも何かの縁とその女性を席まで案内することに。

該当する席まで行ってみると先客がいたため、その方に確認すると「そのチケット、1階ですよ」とのご指摘が…。

女性が2階にいたので2階席だと思い込んでいたが、確かにチケットには1階席と記されていた。

ちょっと恥ずかしい思いをしてしまったが、女性を1階の席の近くまで案内し、無事に女性は仲間と合流。ワタシが自分の席に戻ったときには2回戦がほぼ終わったところで、落ち着く間もなく決勝戦も終わってしまった。ちなみに、トーナメントは三田、栃武蔵、東俊隆、雷道、清の山の出羽海一門Aチームが優勝している。

協会御挨拶・国歌 君が代斉唱

協会御挨拶では大の里や豊昇龍を筆頭に幕内全力士が登場。

役力士は土俵上に並び、平幕力士は土俵下。これだけ巨漢が並ぶと土俵がさすがに小さく見えてしまう。

あまり目にする機会のない光景だったので、ワタシは「おお~」と思わず見入ってしまい、八角理事長(元横綱・北斗海)の挨拶はあまり頭に入ってこなかった。

櫓太鼓打分実演

協会御挨拶のあとは呼出し・大吉による櫓太鼓の実演。

早朝に打つ「寄せ太鼓」と、すべての取組が終わったことを知らせる「跳ね太鼓」が披露された。「跳ね太鼓」はNHKの大相撲中継の最後に流れるアレだ。

「寄せ太鼓」は早朝に打つので周辺住民から苦情が寄せられたという話を聞いたことがあるが、今も打っているそうだ。

御前掛かり土俵入

天皇陛下がお見えになる天覧相撲の際に行われるのが御前掛かり土俵入だ。

手順としては、行司に先導された幕内力士が花道に整列して天皇陛下の席に一礼。土俵上では4列5段に並び、拍手のあとで四股を踏んで蹲踞。そのうえで行司、下位力士から順に呼ばれ、正面に一礼して土俵を下りていく。

この形式で土俵入りが前回行われたのは平成19年(2007)。実に18年ぶりの形式だった。

横綱土俵入

御前掛かり土俵入に続いて大の里、豊昇龍の土俵入り。

普段の幕内土俵入りは略式で行われているため形式がまったく違っていたが、横綱土俵入は常に本式で行われているので、こちらは見慣れた土俵入りだった。

それでも向正面側に舞台が設置されている状況での横綱土俵入は新鮮なものがあった。

-----(中入)-----

三段構え

中入後は大の里と豊昇龍による三段構え。

三段構えとは相撲における、上段・中段・下段の基本的な構えのこと。相撲道の儀式の中でも最も典故を重んじるものとして、然るべきときに東西の横綱または大関によって執行されるということだ。

三段構えは江戸時代の書物に描かれていた手合(構え)を基に考案。明治42年(1909)に国技館開館式で常陸山と梅ケ谷(2代)の両横綱によって初めて披露されたという。

両横綱が睨み合い、それぞれの構えを披露する。短くて非常にシンプルな儀式だが、それでも緊迫感があり、見応え十分。普段はやんちゃ坊主のイメージが強い豊昇龍だが、三段構えはさまになっていた。

神相撲

土俵の悪魔祓いを祈願する儀式で、三段構えと同様に国技館の開館式などで執行。無言の中で髷を結わない力士が取組を行い、途中で行司が止める。

江戸時代の書物によると、神相撲はもともと神仏に供えるもので、行司は軍配の代わりに幣を持ち、2番の取組を1勝1敗で終える習わしだという。なお、今回は神前に供える布の幣ではなく、行司は軍配を手にしていた。

若隆景と霧島による神相撲では、がっぷり四つに組んだあと、お互いに土俵際まで寄って返したところで行司が2人を制止していた。

ちなみに、予定では若隆景の相手は琴櫻が務める予定だったが、九月場所のケガがまだ治っていないようで霧島に変更。

この日の時点でロンドン公演の参加も微妙と言われていたほどなので仕方がないが、ちょっと残念だった。

横綱五人掛かり

1人の横綱に5人の下位力士が連続で挑むのが横綱五人掛かりだ。

最初に対戦する力士が仕切りに入るとき、残りの4人の下位力士も同時に仕切り、勝負が決まるとすぐさま次の力士が横綱に挑んでいく。

今回、横綱五人掛かりに登場したのは豊昇龍と豪ノ山、平戸海、宇良、狼雅、明生。何気なく豊昇龍と明生の同部屋対決が実現している。

個人的には横綱に5人の下位力士が挑む! というよりは番長が敵対している学校の不良をちぎっては投げ…といった印象だった。そういう役、豊昇龍はとても似合っているとも思うので。

現代大相撲

続いては幕内下位の力士による取組8番。今回は「百周年場所」ということもあってか、地方巡業では面白いことを仕掛けてくれる正代も真面目に相撲を取っていた。

また、右腕の負傷で九月場所を全休した尊富士も出場し、御嶽海と対戦。リハビリを兼ねた出場なのかはわからないが、あまり無理はしてほしくないところだ。

-----(小休憩)-----

現代大相撲に続き、いよいよ本日最後にしてメインの演目である古式大相撲である。

古式大相撲は奈良・平安時代の宮中行事だった「相撲節会」が現代ふうにアレンジされている。相撲節会はもともと平安京の紫宸殿などで舞楽や酒宴とともに開催。また、古式大相撲は昭和5年(1930)に始まり、戦争による中断はあったものの、昭和38年(1963)まではほぼ毎年行われ、今回は30年ぶりの開催になるそうだ。

相撲節会では正面にある殿上の左手(東側)を左方、右手(西側)を右方と呼ぶしきたりだが、古式大相撲では従来の相撲のように東・西と称して進行されるとか。

古式大相撲が始まると、日本雅樂會・橘雅遊会の奏でる「ぷわ〜ん、どん、しゃんしゃん…」といった感じの雅楽(なんとも庶民っぽい表現だ)が流れるなか、行司の「立合」、呼出しの「奏名」、勝負記録係の「籌刺」、相撲人(力士)の監督係を務める「相撲長」、童の力士たちが入場。生まれも育ちも庶民であるワタシは、普段見慣れない光景や聴き慣れない音楽に少々戸惑ってしまった。

振鉾

立合や奏名たちが土俵の下に揃ったところで披露されるのが舞楽の「振鉾」だ。

邪気を払い、悪魔を鎮める意味を持つという振鉾は「舞人」が鉾を持って舞うのだが、その姿の優雅なこと。「宮中行事ってこういうものなんだなぁ」と思わせる彩りに満ちていた。

童相撲三番

振鉾の次は葛飾白鳥相撲教室のちびっ子力士たちによる童相撲。平安時代には朝廷や貴族の邸宅などで開催されたそうで、「占手」「垂髪」「総角」の順に3番行われる。

この取組では東は葵、西は夕顔の造花を髪に挿し、勝ったほうは次の力士に造花を引き継いでいく。

名を呼ばれたちびっ子力士は「おーっ!!」と雄叫びを上げて土俵上へ。取組では正面からぶつからず、両手を上げて構えた状態から組んでいっていた。

レスリングに近いような動きを見ていて、ワタシはふとプロレスラーの柴田勝頼から聞いた「ロックアップはお互いに信頼してないとできない」という言葉を思い出した。プロレスにおいて、がっちりと組み合うロックアップは相手が何をしてくるかわからなければ絶対にできない、というわけだ。

相手が真正面からぶつかってくるとわかっているからこそ、こちらも思いきり前に出られる…童相撲での何気ない動きから柴田の言葉を思い出し、最後はそんな考えに至ったのはワタシにとってちょっとした発見だった。

古式大相撲十番

童相撲三番の終了後、赤い装束をまとった巨漢が入場。こちらは審判役の「出居」で、二所ノ関親方(元横綱・稀勢の里)、武隈親方(元大関・豪栄道)、音羽山親方(元横綱・鶴竜)、秀ノ山親方(元大関・琴奨菊)、大鳴戸親方(元大関・出島)の5人が務める。

なお、古式大相撲十番は本場所と同様の形式で行われたが、勝った力士には立合から東は葵、西は夕顔の造花がそれぞれ贈られていた。

大の里と豊昇龍の結びの一番をはじめ、古式大相撲は取組が10番行われたが、普段と違う出居の装束をまとった親方衆にももちろん出番があった。

物言いに当たる「論」となったのは玉鷲と阿炎の取組。周りのファンもどこかで物言いがつくと期待していたようで、出居の手が上がったときには会場が沸いていた。

舞楽

すべての取組が終了し、8勝5敗で東(左方)が勝利。勝利の舞楽として「蘭陵王」が披露された。

ちなみに、西(右方)が勝った場合は「納曽於」が披露されるとのこと。調べたところ、「納曽於」は「蘭陵王」の答舞としてよく演じられるそうだ。

両横綱御挨拶

最後は大の里と豊昇龍の両横綱が土俵に立って挨拶。ただし、口を開いたのは大の里のみで、豊昇龍からの言葉はなし。豊昇龍の挨拶も聞いてみたかった。

今回の「百周年場所」はチケットが完売だそうで、平日にもかかわらず館内はお客さんであふれていた。

普段は何気なく観ている相撲だが、「百周年場所」は相撲の底流に長い歴史があることを実感させてくれる、とてもいい興行だった。こういう機会でないと、雅楽に触れることもなかなかないし。

本場所だけで年90日、他に地方巡業もあって大変だろうが、機会があればこういう興行をまた開催してほしいと思う。

(お出かけ日:2025年10月7日)

※敬称略させていただきます。

※各情報は2025年10月時点のものです。