JR中央本線の勝沼ぶどう郷駅で列車を降りてわずか数分後。

さっそくワタシは寄り道をしてしまった。

今回のお出かけの大きな目的はぶどうの購入と「等々力寺町」を訪れること。

しかし、この調子で目的をきちんと達成できるのだろうか…。

県道34号沿いを歩いているときに「勝沼氏館跡」を発見

実はワタシ、かなり前に勝沼ぶどう郷を一度訪れている。

ただ、その頃は写真を一切撮っておらず、残るのは日記と微かな記憶のみ。

そのため、周りの景色がとにかく新鮮! 駅からしばらくは下り坂が続くということは、帰りにこの道を上らなければならないという不安はあった。しかし、目に映るものすべてが珍しくて、そんな不安はごく小さなものでしかなかった。

山梨県道38号 塩山勝沼線の長い坂道を下りきり、山梨県道34号 白井甲州線に入ってぶらぶらと歩いていたときのこと。

実はここまでの道沿いにて、個人経営の小さなぶどう園をあまり見かけておらず、帰りにぶどうをがっちりと買えるか少々不安になっていたタイミングだ。

そんなとき、県道よりちょっと高くなっているところに「勝沼氏館跡」の案内板があるのを発見! ワタシはほぼ迷うことなく、そちらへ向かう。これだからワタシの一人散歩は時間がかかる。

【勝沼氏館跡】基本情報

勝沼氏館跡

■住所:山梨県甲州市勝沼町勝沼

2515-1他

■利用時間:-

■入場料:無料

■駐車場:あり

■電話:0553-32-5076

(甲州市教育委員会 文化財課)

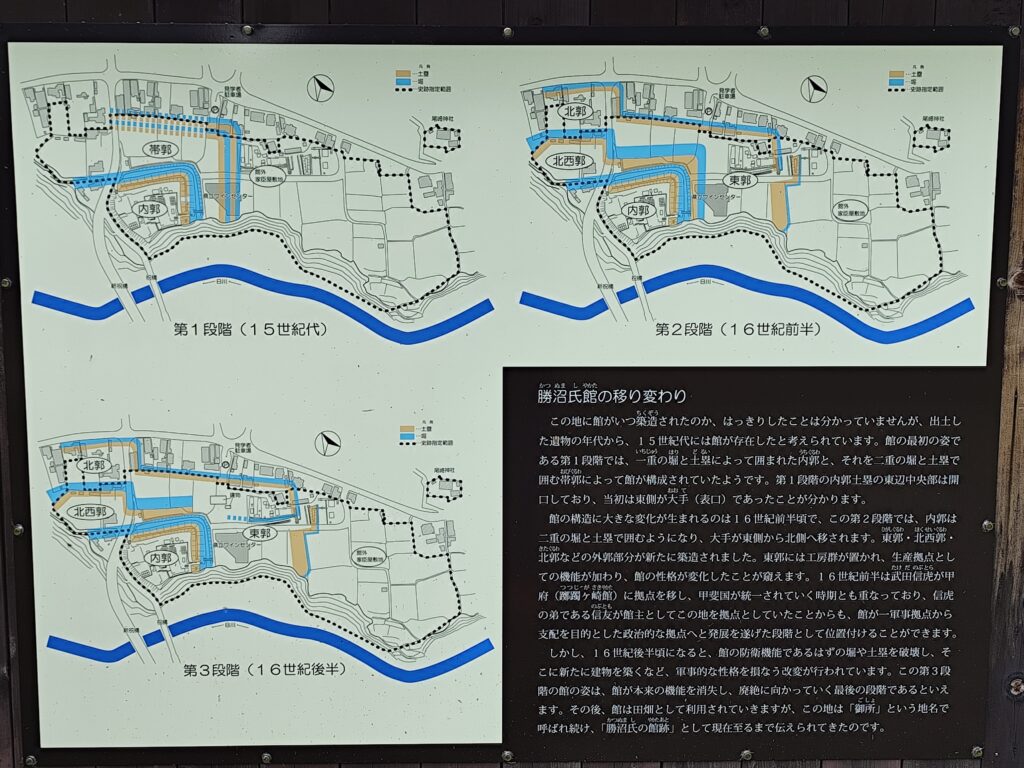

戦国時代の15~16世紀、武田信虎の弟である信友が勝沼衆を率いて拠点にしたといわれる居館の跡。天文4年(1535)に北条氏との戦いで信友が落命したあとも武田氏の重要拠点とされ、今井氏といった重臣が統治。江戸時代の地誌「甲斐国志」にも「勝沼氏ノ館跡」として掲載されており、「御所」「加賀屋敷」といった地名が今も残る。昭和48年(1973)、居館の推定地に県立ワインセンターの誘致が計画された際に試掘調査をしたところ、礎石建物群や石積水路などの遺構、陶磁器の破片やかわらけといった遺物が発見され、昭和52年(1977)まで断続的に調査。現在、内郭と呼ばれている館跡の中枢部分の配置などが明らかになった。昭和56年(1981)には国史跡に指定。

こちらに足を踏み入れた時点で、ワタシの中に史跡に関する予備知識はゼロ。

そのため、最初は「広そうな公園のようだなぁ」くらいにしか思っていなかった…。

ちなみに、県道34号から「勝沼氏館跡」に入ったところに、しっかりとした休憩室があり、こちらには「勝沼氏館跡」について詳しく書かれたリーフレットが置かれている。

こちらのリーフレットは「勝沼氏館跡」について学ぶうえで、とても参考になった。

ただし、ワタシはこちらのリーフレットの存在に気づいたのは帰り際。そうなるとワタシのようにちょっと抜けた感想しか抱けなくなるかもしれないので、休憩室で絶対にリーフレットをいただいてから「勝沼氏館跡」を回るようにしたほうがいい。

予備知識ゼロの男がさまよったときの実例

県道34号から敷地内に入り、休憩室を過ぎたところでまず目に入ってくるのが堀の跡だ。そもそも、こんな丘の中腹に堀がある景色がワタシには珍しかった。

堀の跡を越えると小さな橋があり、その先が内郭(主郭)だ。

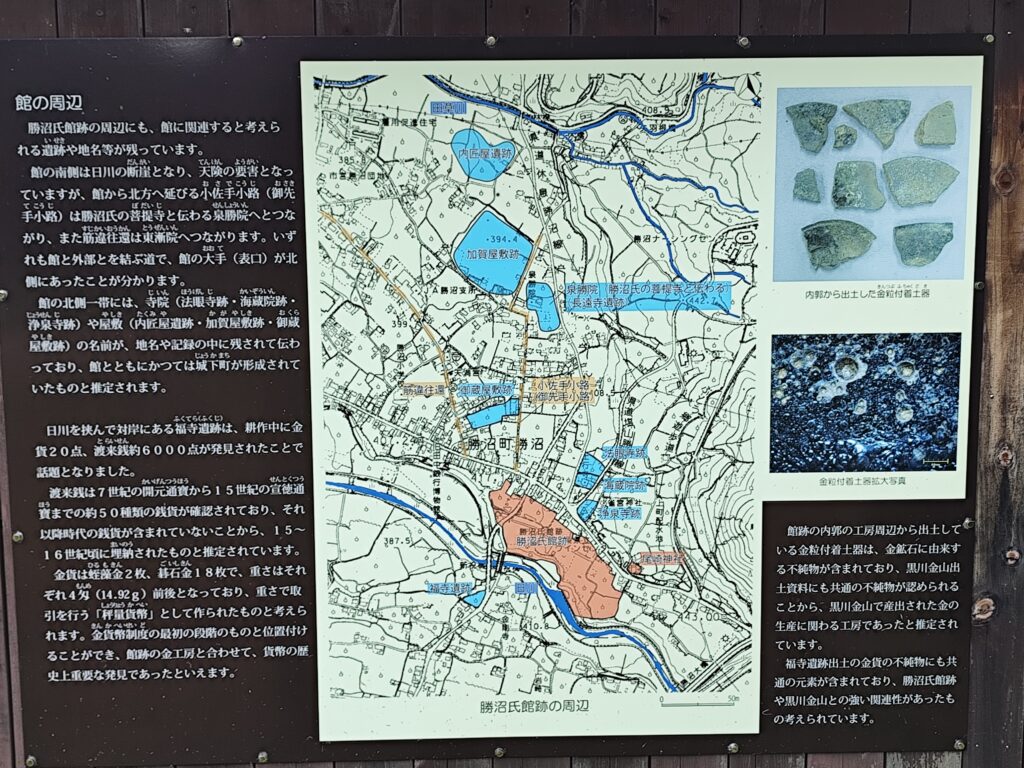

この内郭を中心に東から北、西にかけて、かつては外郭(帯郭)によって囲われていたという。帯郭のない南側は日川が流れていて、これが天然の要害になっている。

つまり、「勝沼氏館跡」は内郭を中心とした軍事拠点だったのだ。

今のところ、内郭の東側には東郭を挟んで館外家臣屋敷地があったこともわかっていて、内郭の周囲にはこうした屋敷地があったと考えられている。

また、現在も「勝沼氏館跡」の北東方面に「尾崎神社」が鎮座しているが、こちらが館の鬼門除けの鎮守だったという伝承が残っているとか。このあたりまで館外家臣屋敷地があったとのことで、そう考えると「勝沼氏館跡」はかなりの広さを誇っている。

…ただし、これらのことをワタシが知ったのは、帰り際にリーフレットを手にしたあとのことだ。

だからこそ! 散策前にリーフレットを入手しておくことをワタシは強く勧める。

ワタシは何気なく内郭に入ったが、パッと見ただけでもけっこう広い。

どこまで歩こうか迷ったが、東側に木々が植えられた土手があって、そこがひとつの境目のように思えたので、とりあえずそちらまで行ってみる。ちなみに、「東側に木々が植えられた土手があって」というのは、それが内郭を囲む土塁になっているとのことで、これもあとで知った。

この東側の土塁が近いようで意外と遠い。

途中には番屋や主屋などの跡があり、内郭は見晴らしのいいところにあったんだなぁ…と思いつつ散策。東側の土塁まで距離にすると50mほどだと思うが、写真を撮りながらだったので、土塁まで歩いて5分以上かかったのではなかろうか。

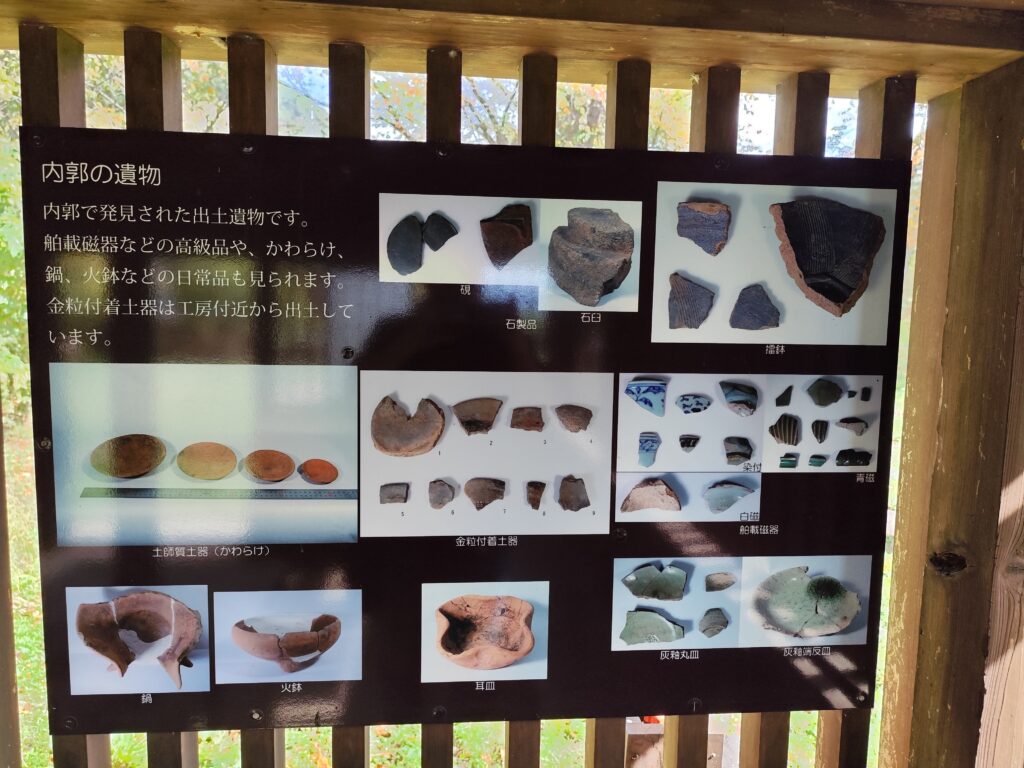

また、主屋の近くには休憩所があり、こちらには内郭の遺構や遺物に関する案内板がある。

他にも遺構によってはすぐそばに案内板が設置されていて、予備知識ゼロのワタシは「…これはかなり貴重な場所なのでは」と今さらながら圧倒されてしまった。

とりあえず東側の土塁まで歩いたところで、県道34号のほうへ戻ろうとしたときのことだ。

行きの際にも見かけた内郭の案内板だが、これがやけに詳しいという印象だった。

このときはさらっと読んだだけだったが、帰り道で案内板の裏側に続きがあることに気づく。

もしかしたら裏側というのは記憶違いかもしれないが、案内板の充実ぶりに驚くしかない。この時点でワタシは何も知らずに「勝沼氏館跡」にやってきたことが、なんだか申し訳なくなってしまった。

予想をはるかに超える規模の史跡に、ワタシは終始圧倒されてばかり。

内郭の他にも東郭が整備されて残っているそうだが、そちらまでは行かなかった。

もしもう一度「勝沼氏館跡」を訪れることがあったら、そのときは戦国時代の頃の様子に思いを馳せながら東郭や「尾崎神社」なども回りたいと思う。季節ごとの景色を楽しみながら散策できそうだしね。

(お出かけ日:2025年10月18日)

※各情報は2025年11月時点のものです。