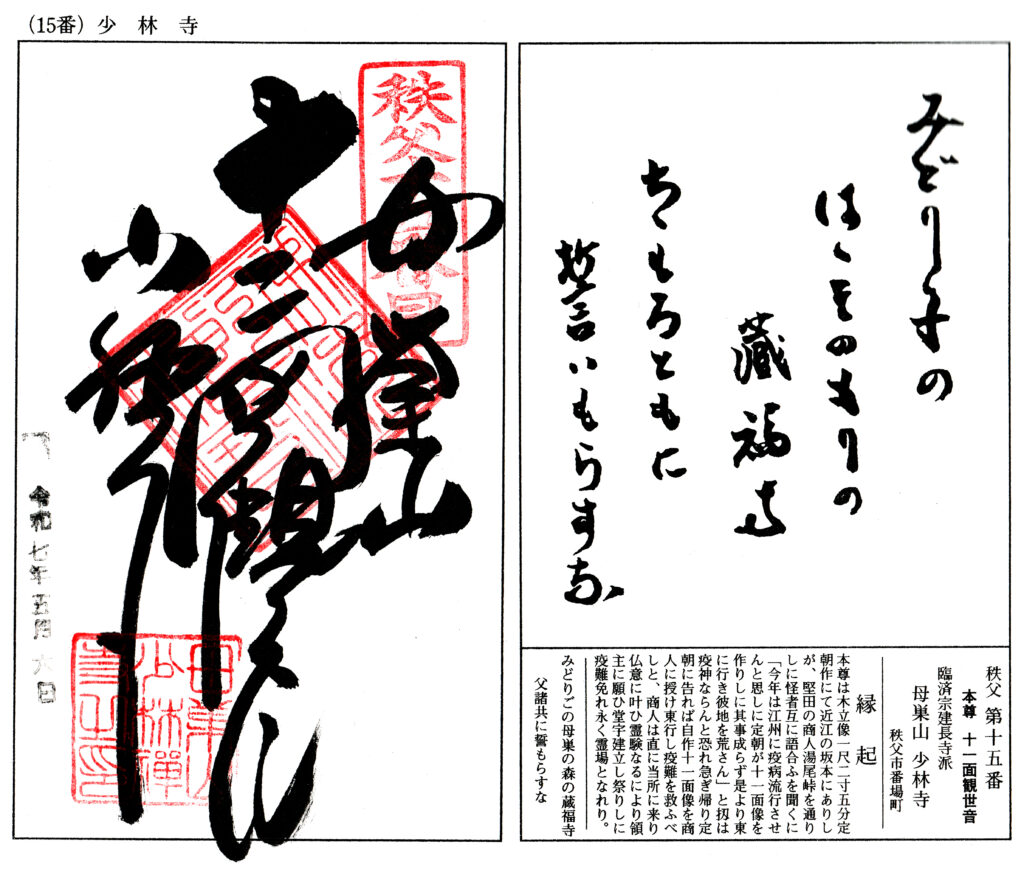

【少林寺】基本情報

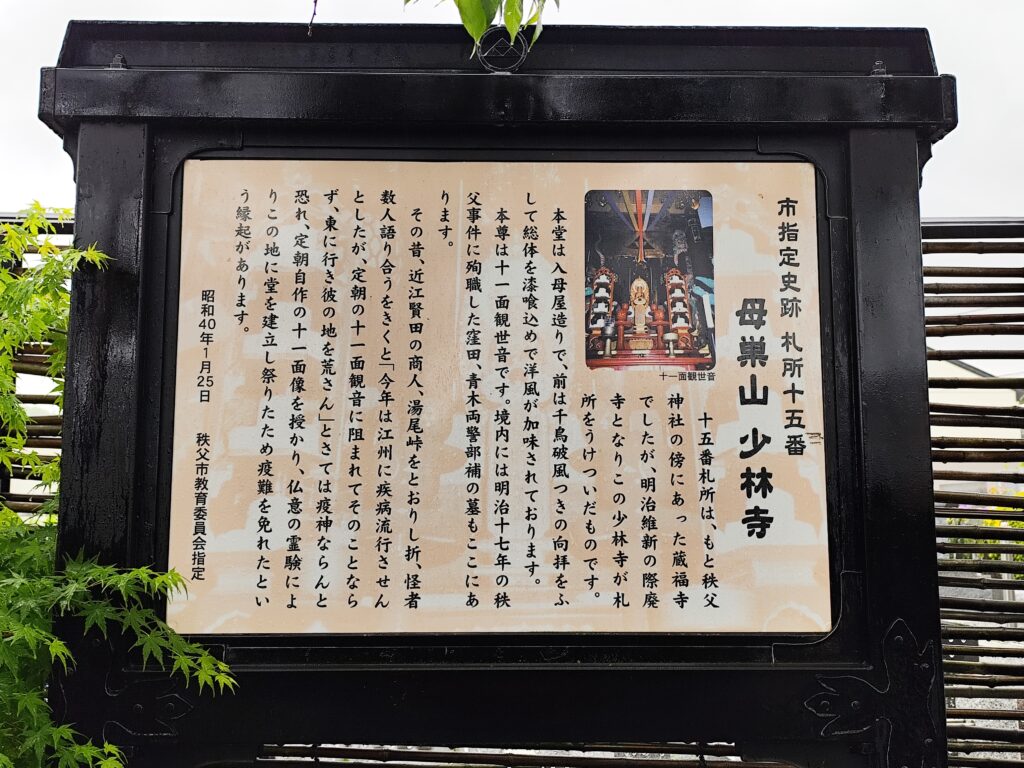

母巣山 少林寺

■住所:埼玉県秩父市番場町7-9

■宗派:臨済宗建長寺派

■本尊:十一面観世音菩薩

■駐車場:あり

■電話:0494-22-3541

【御朱印受付 基本情報】

■受付時間:8:00~17:00

※11月~2月は16:00まで

※12:00~12:30は昼休憩

■定休日:なし

■御朱印料:500円

※2巡目以降は200円

Kとの秩父札所巡りで27番目に訪れたお寺。

国道140号と国道299号が交差する十字路を西へ向かい、秩父鉄道・秩父本線の踏切の手前あたりで細い路地に入ったのち、少しばかり南下したところに「少林寺」はある。

車で向かう場合、駐車場はお寺の裏側にあるため、大きめの納経所の裏をぐるっと回って境内に入ることになる。入り口には看板があるので迷うことはないはずだ。

土蔵造りの観音堂は洋風建築の趣きあり

駐車場から境内に入ると納経所のそばに出て、その先に土蔵造りの観音堂が見える。

こぢんまりとした境内は緑豊かで、白い観音堂がよく映えていた。

なお、駐車場から境内に入った場合、観音堂の横に出ることになる。山門から観音堂に回りたい場合は、いったん境内を通って山門の前に出るようにするといい。

車で来ていたワタシたちは境内を通り抜けて、改めて山門の前からお参り。

山門の前には秩父本線の小さな踏切があり、ときどき列車が通り抜けていっていた。

また、山門へと続く階段の下には「一願達磨」が鎮座している。こちらは全日本仏教会の会長である河野太通老大師が命名したのだとか。

お参りの際にはどうしてもたくさんの願いごとをしてしまいがち。しかし、こちらでは厳選したひとつの願いを、ということで一願達磨と名づけられたという。

ひとつの願いというのもなかなか難しいものだが、ここは祈願成就のためにも願いはひとつにしておこう。

山門をくぐった先にある観音堂は土蔵造りになっているのが大きな特徴だ。

パッと見たところ、まるで西洋の館の、車寄せがついた玄関のような趣きがある。それでいて千鳥破風のついた向拝があるほか、屋根は瓦葺きになっているので和風そのもの。

これは秩父大火の経験から洋風の建築法が採り入れられたためのようだが、和洋折衷とはまた違った独特の雰囲気があった。

「少林寺」は町中にあるだけに、境内は決して広くはない。

それでも境内にはさまざまな花々や草木が植えられている。また、亀の置き物があったり、砂紋が描かれていたりするので飽きることもない。しっかりと手入れが行き届いている印象で、落ち着きのある庭園といった風情に満ちあふれている。

ワタシたちが訪れた日は雨だったが、それでも御朱印をいただいたあとの境内散策はけっこう楽しかった。

鎌倉の「建長寺」とゆかりのあるお堂も

「少林寺」には狭いながらも、境内にお堂がいくつか点在している。

個人的に珍しいと思ったのが、山門の横にある秩父半僧坊大権現のお堂だ。

こちらには鎌倉の「建長寺」の鎮守である「半僧坊」から、その分身をいただいて祀られている。半僧坊とは「建長寺」を火事から守る神道の神で、天狗のような姿をしているとか。そういった由来から、こちらの秩父半僧坊大権現も厄除けや火難除けなどのご利益があるという。

「建長寺」の鎮守「半僧坊」

「建長寺」の裏の山を登った先、天園ハイキングコースのすぐ近くにあるのが「半僧坊」だ。「半僧坊」までは250段ほどの階段があり、途中の斜面には天狗の像が点在している。

「少林寺」の墓地には、明治17年(1884)に起きた秩父事件で殉職した警察官のお墓もある。

秩父事件は繭の不出来や生糸相場の暴落によって困窮した農民が、自由民権思想の影響を受けて秩父困民党を結成。刀や竹槍、火縄銃などを手にして武装蜂起した事件だ。

当初は3000人ほどで、作戦目標や厳しい軍律を掲げて高利貸しを襲撃。この集団は瞬く間に10000人ほどに膨れ上がり、各地で戦闘が勃発したが、軍隊の出兵によって10日ほどで鎮圧された。

このときの武装蜂起によって2人の警察官が殉職。境内には、当時の内務大臣である山縣有朋から贈られた碑文も残っている。

また、墓地には「寂」と刻まれた石碑の周りに、たくさんの古い石仏が並ぶ区域がある。

かつての蔵福寺や少林寺の石仏かもしれないと考え、ワタシなりに調べてみたのだが、詳しいことはわからなかった。

4月中旬から5月上旬にかけて牡丹が見頃に

実はワタシたちはまったく知らなかったのだが、「少林寺」は牡丹の名所としても有名なのだとか。

牡丹の見頃は4月中旬から5月上旬。ギリギリ間に合ったワタシたちは運がよかった。

「少林寺」には約50種200本の牡丹があるのだとか。

さらに、桜や紅葉など四季折々の景色を楽しめるだけでなく、かつての住職が植えた5000株以上の福寿草も春先に開花するという。

これまで花にほとんど興味のなかったワタシだが、ウメさんことKの影響もあって花にも興味を抱くようになった。機会があったら福寿草の時期にも来てみたいと、ふと思ってしまった。

< 「秩父札所14番 今宮坊」へ

「秩父札所16番 西光寺」へ >

「秩父札所34観音霊場巡りガイド」へ >

(お出かけ日:2025年5月6日)

※各情報は2025年6月時点のものです。